養豚・養鶏 技術情報 技術アドバイザー

🐓 養鶏の技術情報

コマーシャルブロイラーにおける初期発育の重要性

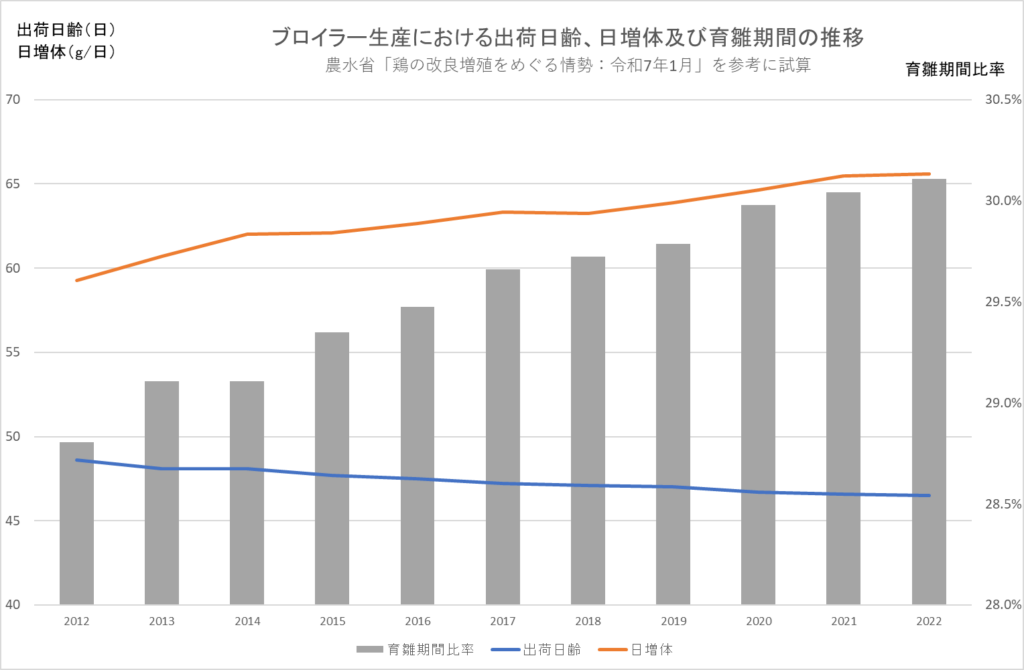

育種改良によりコマーシャルブロイラーの増体能力が高まり、出荷日令が短縮化されてきている。その結果として、飼育期間中(入雛から出荷まで)の育雛期間(ここでは0-14日令とした)比率が高まってきている。(図1)

初期発育はその後の成長に大きく影響する。育雛期間中の飼育管理を適正に行い初期発育を首尾よくさせることが経済性を高める。

ブロイラー育種会社は、その製品(鶏種)の能力を発揮させる為の手法をマニュアルで示している。このことは、言い換えると「マニュアルはその鶏種の欠点を補う為」にあるといえよう。

■ 増体改善・・・代謝上の発熱量を高める。

• 適正温度帯による管理。

• 代謝に発熱を伴う粗蛋白ではなく可消化アミノ酸による設計。

■ 産肉量増加・・・リジン要求量を高める。

• 可消化リジンに対する理想アミノ酸バランスの適用。

■ FCR改善・・・初期の食欲発達を抑制する。

• 初期栄養と餌付け管理の重要性。

また、能力が高まることで反応は敏感となり飼育管理が不十分であると、代謝障害・発育不全をもたらす。発育ステージに適合した飼育管理と給与プログラムの適用が重要となっている。

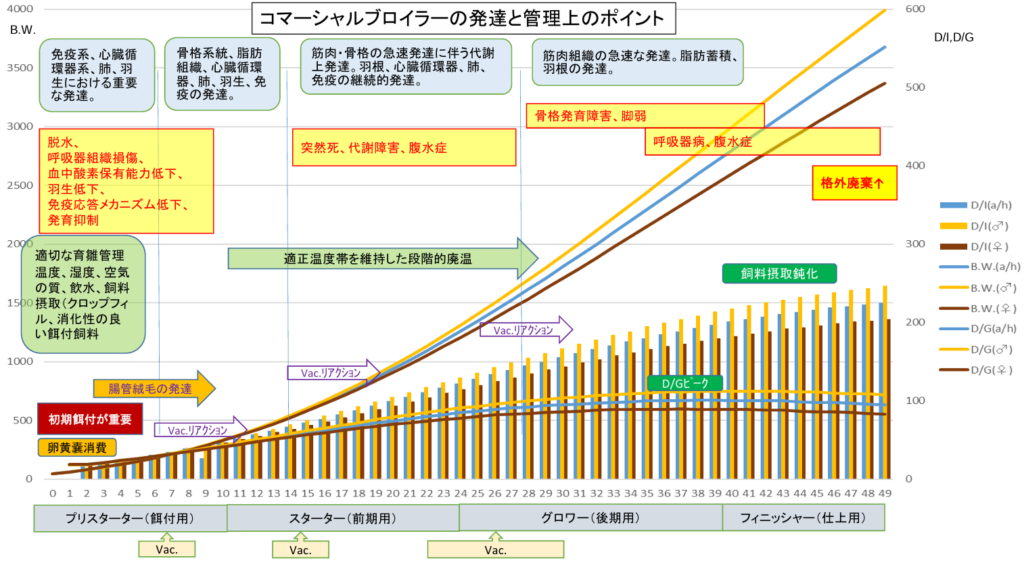

コマーシャルブロイラーの発達と管理上のポイントについて図2にまとめてみた。

0-7日令:

免疫系、心臓循環器系、肺、羽生における重要な発達をする時期。卵黄嚢が消費され、腸管絨毛が発達を始める。

7-14日令:

骨格系統、脂肪組織、心臓循環器、肺、羽生、免疫器官、腸管絨毛の発達がみられる。

14日令以降:

筋肉・骨格の急速発達に伴う代謝上発達や羽根、心臓循環器、肺、免疫の継続的発達がみられ、その後脂肪蓄積も進む。

育雛初期に何らかのトラブル、例えば、湿度不十分や飲水不足による脱水は、呼吸器組織を損傷し血中酸素保有能力を低下させる。また、飼料摂取が不十分であると羽生の遅れや発育抑制に加え免疫応答メカニズムの低下をもたらす。

さらに、それらトラブルはその後の突然死、腹水症、代謝障害、骨格発育異常、脚弱、呼吸器病などにつながるおそれがあり、結果として格外廃棄率を高めることになる。

円滑にこの時期を乗り切るための適切な育雛管理、つまり、温度、湿度、空気の質、飲水、消化性の良い餌付飼料給与が求められる。

温度管理について

体温調整未熟な雛たちにとって適正な温度管理は不可欠である。

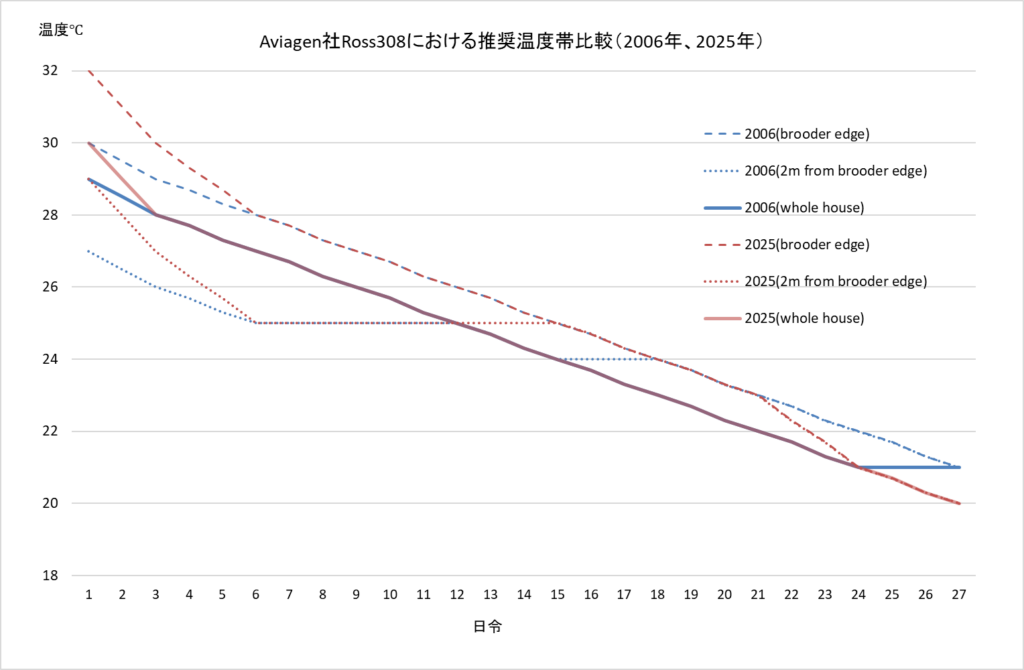

図3にブロイラー育種会社Aviagen(Ross)社のマニュアル2006年と2025年の推奨温度を比較してみた。2006年版では日令に応じた推奨温度であるが、2025年版では体重に応じた推奨温度となっており、2025年版に関しては体重(2022年版目標体重に基づく)に対応する日令で示した。

全体的に同じようであるが、2025年版では入雛直後は1度高く、27日令では1度低く、推奨温度に相違がある。初期温度を高めているのは、温度調整機能未熟であると同時に、小さい雛も含めより多くの初生雛を入雛させる(種鶏1羽の生産性増加)ために、あるいはオンファームハッチング(コマーシャル農場での孵化)を対象にしているのかもしれない。27日令に低く推奨しているのは、育種改良による増体改善で代謝上の発熱量が高まるに伴って低く推奨しているものと推察される。過去と同様の温度管理をしていると、結果として発育抑制などのトラブルを引き起こすおそれがある。雛の分布や活動状況の観察に基づく温度管理が求められる。

初期餌付の重要性

餌付け後72時間以内に雛全群の食欲を発達させることで、この期間中に未熟な組織から発育組織に完全に移行させることが重要である。即ち血管、心肺機能、骨格、血液、羽毛、中枢神経組織はこの時期に発達し、これに加えて代謝循環機能、摂取飼料の消化吸収機能もこの時期に発達する。

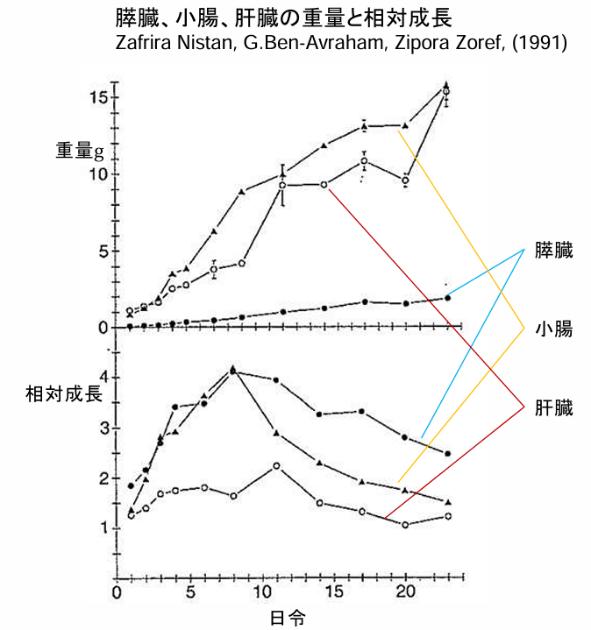

Nistan等(1991)は、膵臓、小腸、肝臓が最初の数日間で急速に発達し、膵臓や小腸は最初の3日間で3倍に成長することを報告している。(図4)

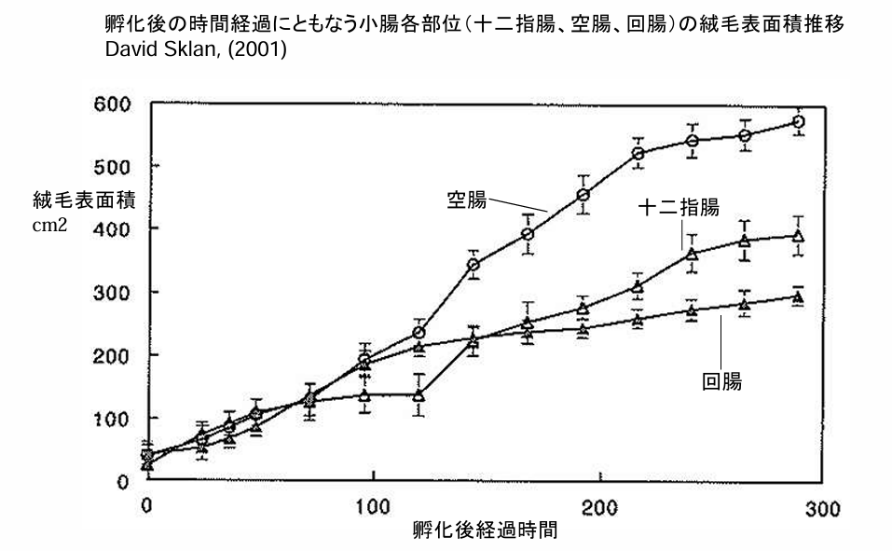

Sklan(2001)は、小腸は重量発達と同時にその絨毛表面積も大きくなり消化吸収機能が急速に高まることを報告している。(図5)

この時期の失敗は、その後の発育に修復不可能な悪影響をもたらす。

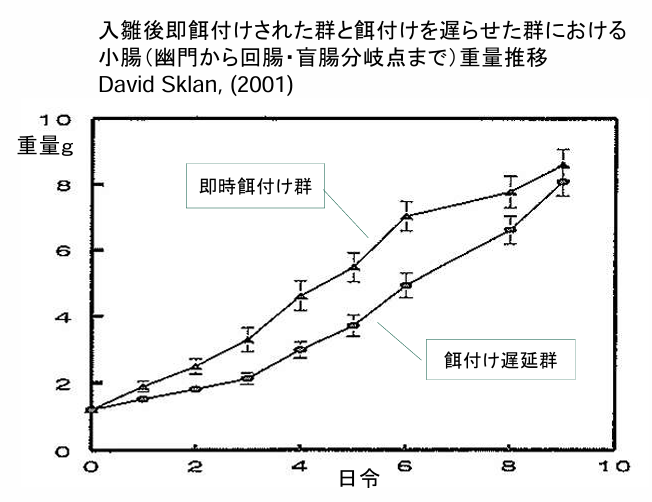

Sklan(2001)は、入雛後に餌付けの遅れた群は入雛後即餌付けされた群より小腸重量が軽くなることも報告している。(図6)

小腸重量が軽いということは消化吸収能力が劣り発育抑制につながる。

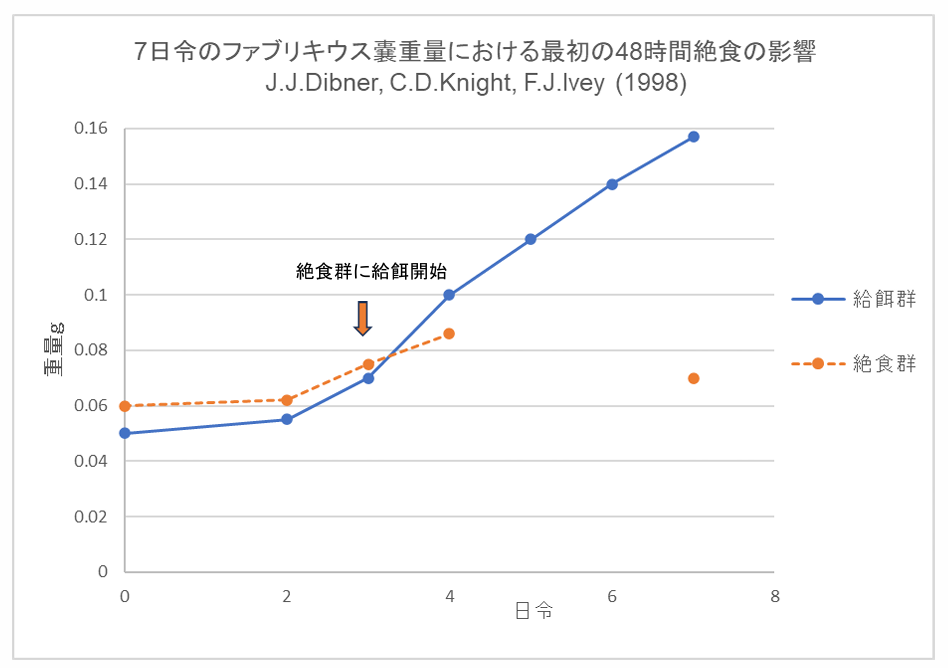

また、Dibner等(1988)は入雛後48時間の絶食を経て給餌された雛の7日令におけるファブリキウス嚢重量は、正常給餌群の半分以下とほとんど発達していないことを報告している。(図7)

初期餌付けの遅れは発育のみならず免疫機能まで損なってしまう。

初期餌付けが重要である一方で、初生雛たちは餌を知らないで入雛される。餌の認識はその嘴でついばむことから始まる。餌付飼料は消化性及び栄養価の良いものが求められるが、先ずもって雛に認識してもらうため、顆粒状のクランブルが推奨される。クランブル飼料を餌付エリアに与えることで、音と立体的な陰影(微粉マッシュでは陰影が乏しい)で雛が興味を持ち啄んでくれる。そのために照度は育雛域である程度の照度(80-100ルックス)を保つことが重要となる。餌を摂取することで摂餌意欲が沸きさらに摂取し腸管発達にも寄与する。

入雛後最初に与えるのは餌か水のどちらが良いかという議論を聞いたことがある。筆者の経験でも餌を先に与えることを推奨する。雛は先に水を飲むと体温が下がってしまい採食活動が鈍くなり初期餌付に支障をきたす。先に餌をついばむことで代謝により体温が上がり活動が活発となりその後にドリンカーにとりつくようになる。ドリンカーへのとりつきが悪い場合は、一部の雛をドリンカーに接触させ水を教えて飲ませると仲間が真似をして全群に普及するようになる。

育種改良目標の一つにFCRがあるが、FCRを改善することはその鶏の摂餌意欲を抑えることになる。このことから、育種改良が進んだ雛たちは摂取意欲が低く、餌付にはそれなりの手助けが必要となっている。一度にドカッと給餌しそのまま餌付けエリアに放置すると経過時間によっては変敗し雛は摂取しなくなる。粉の多い餌が残った場合、特に問題となる。

新鮮な餌を頻繁(1日4-5回)に与え、給餌による音とともに採食刺激を高めることが求められる。

また、給餌機会毎に実際に摂取しているかをクロップフィル・チェック(そ嚢の触診)により確認することも忘れてはならない。Aviagen Ross Breedersでは、そ嚢を満たしている雛の比率目標を餌付け後48時間で100%としている。

推奨飼料プログラム

すでに図2に示したが、飼料切り替えによる栄養ギャップを抑えるためのマルチフェーズフィーディングを推奨する。実用的には4段階で、以下に例を挙げる。

0~10日令;雛の嘴サイズを考慮したクランブル(あるいは顆粒)形状の餌付け用(プリスターター)

11日令~3週令頃;やや大きめサイズのクランブル形状の前期用(スターター)

3週令頃~5/6週令;ペレット形状の後期用(グロワー)

5/6週令~出荷;ペレット形状の出荷前専用(フィニッシャー)

【参考文献】

農林水産省畜産局畜産振興課「鶏の改良増殖をめぐる情勢:令和7年1月」

Aviagen Ross Broiler Handbook 2025

Aviagen Ross Broiler Handbook 2006

Aviagen Ross Broiler Performance objective 2022

Zafrira Nistan, G.Ben-Avraham, Zipora Zoref, (1991) Growth and development of the digestive organs and some enzymes in broiler chicks after hatching, British Poultry Science 32; 515-523

David Sklan, (2001) Development of the digestive tract of poultry, World’s Poultry Science Journal, Vol 57; 415-428

J.J.Dibner, C.D.Knight, F.J.Ivey (1998) World Poultry-Elsevier volume 114, No.5; 36-40