乳牛飼養管理・技術情報 技術アドバイザー

テーマ5 管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)

【7回目】ほ乳ロボットの有利性を活かす

ほ乳は少しずつ飲ませる

子牛のほ乳方法は昔から議論されており、当初、「バケツでも乳首でも大きな違いがない。バケツによるガブ飲みは作業時間がかからず安価で、下痢や増体量は変らない」という研究報告があった。

しかし、バケツほ乳は第二胃溝反射が起きにくく、第四胃ではなく第一胃にミルクが入る。

自然界でのほ乳時間は一回あたり10分ほどだが、バケツでは短時間で飲み干す。

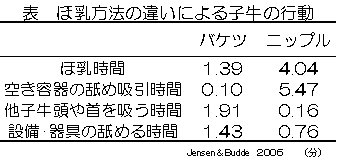

表はほ乳方法の違いによる子牛の行動を示している。バケツはニップルより、他の子牛の頭や首、設備・器具の吸う、舐める時間が長かった。バケツによるがぶ飲みはニップルと比較して、飲む時間が少なく省力的だが、異常行動を引き起こす可能性が高い。

子牛はストローで飲むのではなく、口を乳頭に対して上下に動かし舌先から根元へ向けてミルクを射出させている。まさに、ティートカップ内の圧力を調整して、乳を吸い出すミルカーの原理と同じだ。チビリチビリほ乳は脂肪分解酵素である唾液分泌量が増え、ミルクの消化がよく満足感が得られる。

同一酪農家でも数ある乳首の穴の大きさが異なり、広がり過ぎるのも見受けられる(写真)。

朝夕でミルクの出方が異なることは、吸引時間に差が生じ大きなストレスになる。

初乳の出発点は口の舌が動き、食道が動き、第四胃が動き、腸管が動き、唾液や胃液、消化液を分泌される。そのことで子牛の吸入意欲を増し、インスリンや脂肪やタンパク質を消化に必要なホルモンが高まる。

ほ乳の基本をロボットで対応する

各酪農家で代用乳やお湯の量を計測、給与順序…等でほ乳のマニュアル化されている。

しかし、作業する人が変わった2〜3日後に、不思議と子牛の下痢が増え、微妙なズレが生じている。

厳寒期に体が冷え切っていれば実際の温度より熱く感じ、ハッチ位置までの距離が遠ければ冷めてしまう。代用乳を溶かす際に、カップ1杯にお湯何リットルと表示されているが、実際にミルクを計り直すと目分の量との差が大きい場合がある。紙袋の上部と下部では、密度が違っているのでカップ1杯の重さが変わる。

ほ乳の基本は定時、定量、定温、定濃度により、毎日同じ作業手順で行うルーテイン化が極めて重要だ。自然界の子牛は一日の授乳回数6~12回と頻繁で、一回あたり時間をかけて飲んでいる。

この2つの要件を満たすのがほ乳ロボットでコンピューター制御により、一定のミルクを多回給与してくれる(写真)。

個体牛ごとで量や回数などを設定可能で、労働負担の軽減だけでなく子牛の健全な発育を促す。

個体別自動哺乳ロボット(カーフレール)は移動しながら個別に自動でほ乳するので、全てに適性温度と量のミルクを効率的に給与できる。

既存の個別ハッチを活用でき、1日最大8回、レールが動いて自然なほ乳に近くなる。数日間の馴致で労働力が大幅に削減、疾病は低減されて発育も良好で普及しつつある。

ほ乳ロボットの有利性を活かす

ほ乳ロボットは有利性が高いものの、現場では活かし切れていないケースが散見される。覚えるのに個体差があり、比重が異なる代用乳であれば出る量が変わる、ミルクチューブが長く、コンクリート面を通過すると温度変化や、途中で残った乳は細菌数が増える。

ほ乳ロボット一台あたり20頭が限界と考えられ、頭数が多くなると待ち時間が長くなり個体間差が大きくする(写真)。

同一酪農家であっても分娩は毎月均一でなく集中する時期がある。密飼いにすることなく、いつの時点でも一頭あたり3㎡以上のスペースを確保したい。

一方、バケツと異なり乳首は細菌の温床となるので、洗浄の徹底が必要だ。

ほ乳ロボットの洗浄温度は50~58度と低く(ミルカー70~80度)、流速は0.21m/秒とゆっくりだ(ミルカー1.5m/秒)。

洗浄はミキサーが一日3回、ミキサーと乳首までのホースは一日1回、ミルクホースと乳首は毎日取り外して手洗浄する。全てのホースと乳首は4カ月に一回交換、量は3カ月1回自動計量をすべきだ。

また、人がほ乳する作業であれば1日2回は子牛の状態を確認でき、きめ細かな管理が可能だ。

高価なほ乳ロボットの有利性を活かすため、一頭あたりスペース、洗浄・・・だけでなく、子牛のモニタリングも徹底すべきだ。

-

【テーマ1】分娩後の体脂肪動員・泌乳前期のエネルギー充足(8回)

-

【テーマ2 】牛の健康はルーメンの健全にすることを最優先(10回)

-

【テーマ3】乳牛の分娩前後をスムーズに移行(10回)

-

【テーマ4】牛の快適性を追求して健康と乳を最大にする(10回)

-

【テーマ5】管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)