乳牛飼養管理・技術情報 技術アドバイザー

テーマ5 管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)

【9回目】出生直後は寒さ対策が必須だ

寒さが和らぐ春先に出産する

本来、野生動物は寒さが和らぎ、喰べ物が豊富になる春に出産するよう、妊娠期間から逆算して交尾をする。長日繁殖動物である馬は春の陽光が長くなり、大きな目を通して脳松果体へ感知される。それが生殖腺を刺激し、発情、交尾、妊娠して次の春にお産を迎える。

一方、短日繁殖動物である羊は秋口の昼の長さが短くなる10から11月繁殖活動へ入り妊娠期間150日で次の春にお産を迎える。植物だけでなく動物においても、日の長短に反応して交尾が行われ春に出産する生き物だ。

乳牛は光に影響されないものの、野生で生きることを考えると、春先に出産するのが自然だ。この時期に生まれた子牛は母乳によって適度な気温と環境で育ち、豊富な牧草が喰べる時期に離乳を迎えることができる。母牛にとっても、比較的冷涼の分娩で病原菌に感染するリスクが少なく、体力の回復も早い。

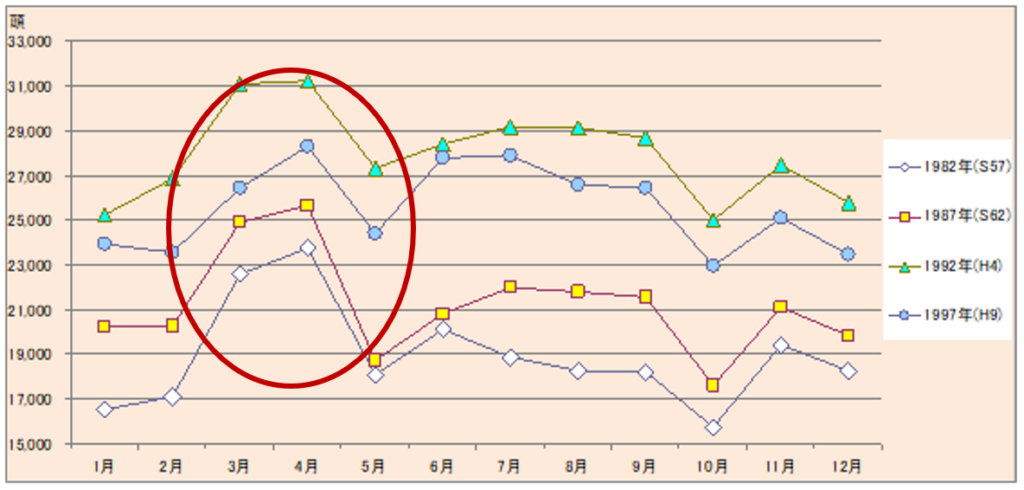

北海道における乳牛の出産を1982から2017年まで、35年間の月別分娩頭数を5年単位で調べた。確かに、昔1982~97年は一年間の中でも春生みが多かったことも事実で自然の節理を感じる(図)。

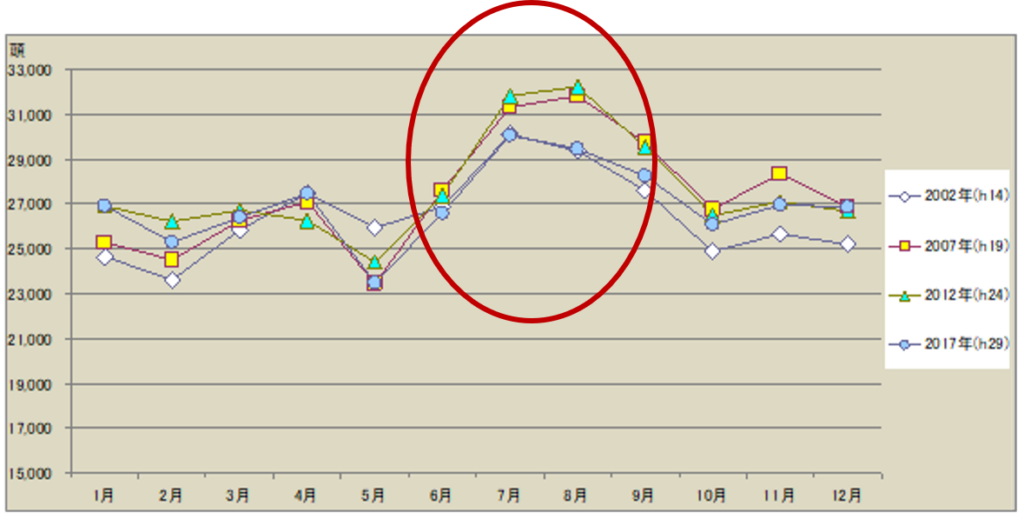

近年(2002~17年)は多頭飼養やTMRの普及などで、年間を通して分娩頭数は平準化されてきた。ここ数年は高泌乳と暑熱ストレスで、秋に受胎するという流れが定着し夏生みがピークになってきたのも実態である(図)。

生まれた直後は体温が低下する

子牛の快適な温度は13~25度で成牛と比べ範囲が狭く、体温調整がうまくできない。特に、寒冷ストレスは震えと褐色脂肪の代謝で補うが、難産、双子、母牛の暑熱を受けるとリスクが高くなる。

生まれてから1.5時間後の体温低下は正常分娩で0.5℃に対して、難産の子牛は2.9℃で大きかった。生後3~10 時間は徐々に体温が上昇するが、難産は正常分娩よりも0.5~1℃低い状態で推移した(Can.J.Anim)。

初乳は小腸で吸収されるが、24時間以内の抗体(IgG)吸収効率が正常分娩30~40%、難産は20~26%まで低下する(Mike 2022)。分娩前の母牛体温も栄養が良好牛は不足牛と比べ、体温が0.5度ほど高く推移して出産する。

生まれた直後は破水の胎液によって羊膜で体が濡れた状態で、気温が低下すると生命自体が危うくなる。寒さの厳しい冬は冷たい風が直接当り、寒冷ストレスを受けると病気が増えて重症化する。

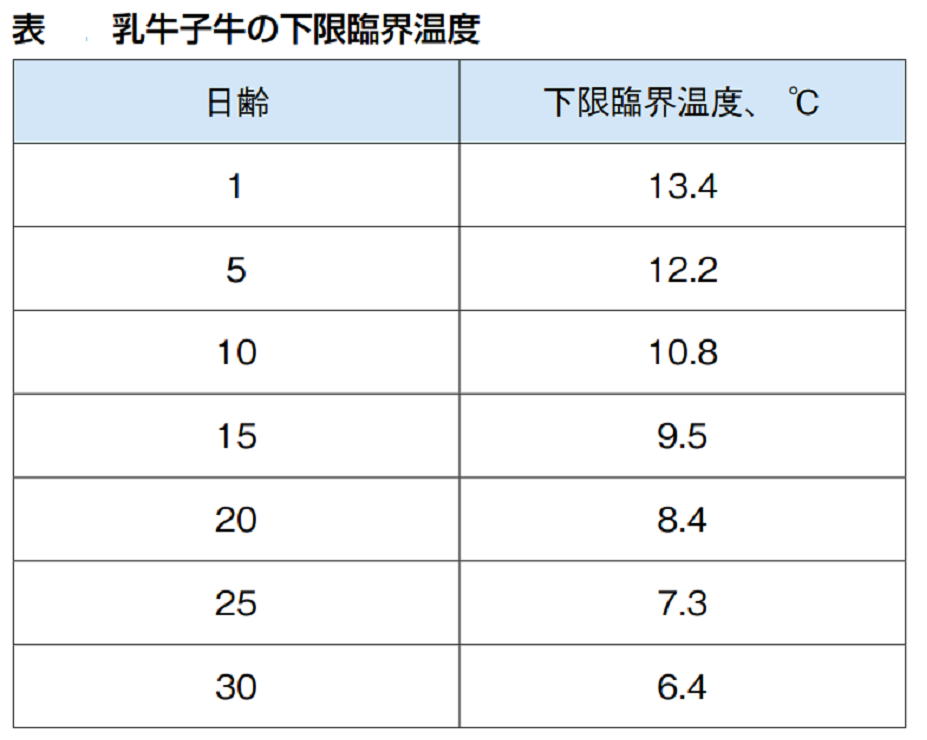

同じ子牛でも下限臨界温度は出生30日より、10日、5日、1日と出生直後ほど寒さには弱い生き物だ(表)。

出生から3ヶ月間は寒さの影響を極端に受けやすいので、直後は舐めさせて血液の循環を促進する(写真)。

床面が冷たいコンクリート、敷料が濡れるなど、お腹が冷えるため、子牛が寝た時に肢まで敷料に覆われている状態が望ましい。

寒さで子牛が死ぬので対策が必須だ

多くの動物は寒くなると冬毛に変わり、ふわふわまるまるした毛並みになり自ら暖かくする。

しかし、牛は体温を保つために分厚く密度のある冬毛を纏うが、他と比べ十分ではなく時間を要し子牛はなおさらだ。

なぜ、子牛は寒さに弱いのか、①被毛が薄くて細い、②皮下脂肪が少ない、③体脂肪蓄積は体重の3~4%と薄い、④体の表面積が容積に比べ大きい、⑤ルーメンの発酵熱がない・・・。動物は体温が下がると筋肉を震わせて体温を高めるが、生まれた子牛は筋肉そのものが発達していない。

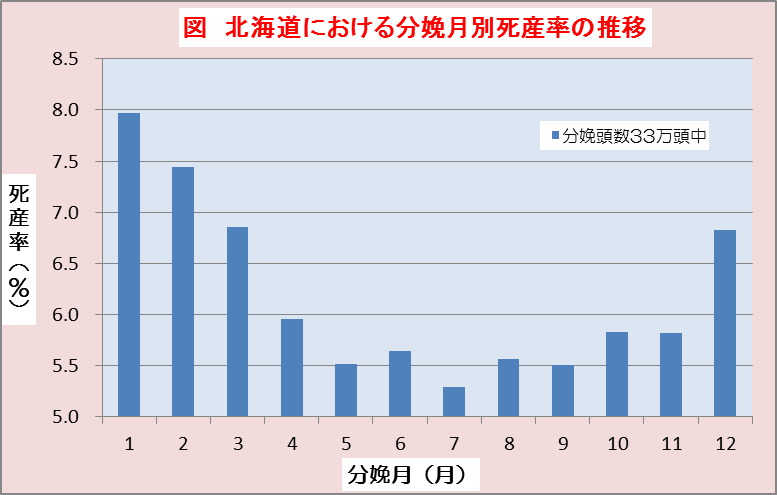

北海道における分娩月別死産率は夏場5~6%であるが、12~2月の厳寒期は7~8%と高くなる。地域別にみても寒いところ、年次別にみても寒い年ほど、死産率が高くなっている。

母牛を繋ぎの状態で生ませると、分娩直後の子牛は母胎内温度から外界の温度へ急激に低下する。母牛や人の看護がなく次の朝まで放置しておくと、体感温度が下がり死に至る(写真)。

妊娠260日~産後48時間は子牛の事故は胎児死と呼ばれ、分娩前10%、分娩経過中75%、分娩後15%だ(Max Irsik)。年間の死産率は6%台で推移しているが、そのうち9割は分娩時に生きており、管理で未然に死を防ぐことができる。分娩監視装置を導入したら子牛の看護が行われ、死産頭数は大幅に減ったという実例が数多く報告されている。このことを考えると、子牛特に、出生直後は寒さ対策が必須だ。

-

【テーマ1】分娩後の体脂肪動員・泌乳前期のエネルギー充足(8回)

-

【テーマ2 】牛の健康はルーメンの健全にすることを最優先(10回)

-

【テーマ3】乳牛の分娩前後をスムーズに移行(10回)

-

【テーマ4】牛の快適性を追求して健康と乳を最大にする(10回)

-

【テーマ5】管理によって子牛の健康と良好な発育(10回)